Risikofaktoren

Inhaltsverzeichnis

Ein höheres Risiko für eine rissbedingte Netzhautablösung besteht bei Menschen, die:

- eine moderate Kurzsichtigkeit (zwischen -3,00 und -6,00 Dioptrien) bis hin zu starker Kurzsichtigkeit ab -6,00 Dioptrien (Myopia magna) haben (Quelle)

- eine familiäre Veranlagung haben, also nahe Verwandte mit einer Netzhautablösung

- bereits eine Augenoperation hatten, etwa aufgrund eines Katarakts (Grauer Star) oder einer Fehlsichtigkeit (Kurz- oder Weitsichtigkeit)

- eine Augenverletzung erlitten haben, beispielsweise durch Kampf- oder Ballsportarten

- eine Netzhautablösung auf dem anderen Auge hatten (da beide Augen oft ähnliche anatomische Eigenschaften aufweisen)

Kurzsichtigkeit

Bei einem kurzsichtigen Auge ist der Augapfel zu lang (siehe Kurzsichtigkeit – Was ist das eigentlich?).

Kurzsichtigkeit ist nicht nur ein Brechungsfehler (Refraktionsfehler), sondern laut National Academy of Sciences (NAS) eine Krankheit. International wird die Diagnose “Myopie” mit dem ICD-Code H52.1 klassifiziert. Myopie stellt eine langfristige Gefahr für das Sehvermögen dar und kann zu Folgeerkrankungen wie grünem und grauem Star, Netzhautdegeneration, Netzhautablösung sowie Ödemen in der Makula (der Stelle des schärfsten Sehens) führen.

Bereits bei einer Kurzsichtigkeit von −1,00 bis −3,00 dpt ist das Risiko für Netzhautlöcher (Foramina) und Netzhautablösungen aufgrund der Deformation des Augapfels mehr als viermal so hoch. Überschreitet die Kurzsichtigkeit −3,00 dpt, steigt das Risiko sogar auf das Zehnfache (Quelle). Deshalb ist es enorm wichtig, mindestens einmal jährlich eine augenärztliche Untersuchung durchführen zu lassen. Dabei können Folgeerkrankungen frühzeitig erkannt werden, sodass beispielsweise Netzhautlöcher rechtzeitig geschlossen und dadurch Netzhautablösungen sowie Erblindungen verhindert werden können.

Erfahrungsbericht: Augenärztliche Kontrolle

Ich war regelmäßig beim Optiker, jedoch nicht jährlich beim Augenarzt. Dadurch blieben die Löcher in meiner Netzhaut am rechten Auge lange unentdeckt. Die Netzhautlöcher (Netzhautforamen) führten dazu, dass Flüssigkeit hinter meine Netzhaut geflossen ist und die Netzhaut abgehoben hat. Diese Netzhautablösung erforderte bei mir dringende stationäre Notoperationen (Mehrzahl).

Die Notoperationen (in meinem Fall “Cerclage” und “pars-plana Vitrektomie”) bewahren einen davor vollständig zu erblinden, allerdings entstehen bei beiden Eingriffen irreversible Schäden:

- Durch die Cerclage wird das Auge um etwa 1,5 Dioptrien kurzsichtiger.

- Die pars-plana Vitrektomie hat den Nachteil, dass das eingesetzte SF-6-Gas die Augenlinse trübt, wodurch Patienten viel früher eine künstliche Augenlinse benötigen werden.

- Eine künstliche Augenlinse schränkt die Akkommodationsfähigkeit ein, also die Fähigkeit des Auges sich auf unterschiedliche Entfernungen scharf einzustellen.

- In seltenen Fällen kann eine Vitrektomie zudem die Pupillenreaktion beeinträchtigen. Das führt zu einer Pupillenstarre (Pupillenrigidität), bei der die Pupille entweder dauerhaft erweitert (Mydriasis) oder verengt (Miosis) bleibt. Betroffene leiden dann unter Blendempfindlichkeit (bei erweiterter Pupille) oder eingeschränkter Nachtsicht (bei verengter Pupille).

Wie ihr seht, haben zu spät erkannte Netzhautlöcher bei mir zu mehreren Not-OPs und dauerhaften Folgeschäden geführt – eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche!

Bei meinem linken Auge hatte ich Glück im Unglück: Dort entdeckte man die Netzhautlöcher frühzeitig (da beide Augen vor den OPs untersucht wurden). Die Netzhautlöcher an meinem linken Auge wurden dann durch eine Argon-Laserretinopexie ambulant geschlossen. Für mich war das ein fünfminütiger, schmerzfreier Eingriff, bei dem man lediglich in einen Laser schauen muss. Keine Vollnarkose, kein Krankenhausaufenthalt, keine 224 Tage Erholungszeit, keine bleibenden Schäden.

Mein Appell an euch: Bucht euch einen Termin beim Augenarzt! Auch wenn ihr euch gesund fühlt und wunderbar sehen könnt. Ich dachte ebenfalls, dass ich so etwas nicht brauche – bis es zu spät war. Glaubt mir, eine Netzhautablösung ist etwas, das ihr unbedingt vermeiden wollt. Wer kurzsichtig ist, hat ein erhöhtes Risiko für Netzhautablösungen. Daher sind regelmäßige Untersuchungen beim Augenarzt unerlässlich!

Übrigens, wer nicht zimperlich ist, kann sich hier eine Cerclage- und Vitrektomie-Operation ansehen (Video).

Laseroperationen und Augenkrankheiten

Eine Laseroperation wie LASIK oder SMILE Pro korrigiert die Sehstärke, ändert jedoch nichts an den strukturellen Veränderungen eines kurzsichtigen Auges. Das Risiko für Netzhautablösungen, degenerative Veränderungen sowie grünen und grauen Star bleibt bestehen. Regelmäßige augenärztliche Kontrollen bleiben daher auch nach dem Eingriff wichtig.

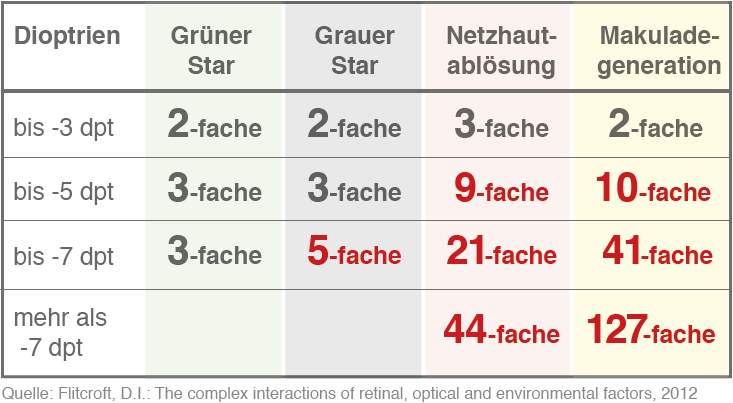

Die Verbindung von Myopie mit Augenerkrankungen wie Glaukom und Netzhautablösung zeigt eine statistisch signifikante Krankheitsassoziation im Bereich von -3 bis -6 Dioptrien. Dies geht aus der Studie “The Complex Interactions of Retinal, Optical, and Environmental Factors in Myopia Aetiology” (Quelle) hervor.

Die folgende Grafik zeigt das Risiko in Relation zu den erfassten Dioptriewerten:

Myopie-Management bei Kindern

Myopie-Management kann bei Kindern helfen, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit zu verlangsamen und damit das Risiko späterer Augenerkrankungen zu reduzieren. Methoden wie spezielle Kontaktlinsen (Ortho-K oder multifokale Linsen), atropinhaltige Augentropfen und ZEISS MyoCare Brillengläsern haben sich als wirksam erwiesen. Zwar kann Myopie nicht vollständig gestoppt werden, doch eine Verlangsamung des Fortschreitens kann das Risiko für Netzhautprobleme, grünen und grauen Star sowie andere langfristige Komplikationen deutlich senken.

Um das Risiko einer zunehmenden Kurzsichtigkeit bei Ihrem Kind schnell und unkompliziert einzuschätzen, gibt es den Online-Test von Myopia.care.

Es gibt spezialisierte Optiker, die Lösungen für das Myopie-Management bei Kindern anbieten, wie beispielsweise die Schönhelden aus Berlin.

Medikamente

Zudem können einige Medikamente das Risiko einer Netzhautablösung erhöhen oder eine bestehende Schwäche der Netzhaut verschlimmern. Dies betrifft insbesondere Medikamente, die den Augeninnendruck erhöhen. Ein erhöhter Augeninnendruck kann den Zug auf die Netzhaut verstärken, insbesondere bei Menschen mit prädisponierenden Faktoren wie hoher Myopie oder vorherigen Augenoperationen.

Einzelne Studien weisen zudem auf ein erhöhtes Risiko für Netzhautablösungen bei der Einnahme von Fluorchinolon-Antibiotika hin (Quelle), insbesondere bei Patienten ab 65 Jahren. Auch PDE-5-Hemmer stehen im Verdacht, das Risiko einer Netzhautablösung zu begünstigen (Quelle).

Die National Library of Medicine, eine offizielle Website der US-Regierung, bietet mit PubMed eine umfangreiche Datenbank wissenschaftlicher Studien. Hier lassen sich aktuelle Erkenntnisse zu Medikamenten und ihren möglichen Kontraindikationen recherchieren. Dabei ist es ratsam, stets auf aktuelle Studien zurückzugreifen, da frühere Forschungsergebnisse durch neuere Gegenstudien widerlegt werden können.

Auch über die Gelbe Liste lassen sich außerdem Wirkstoffe in Medikamenten überprüfen sowie mögliche Kontraindikationen einsehen.

Beispiel:

In Deutschland sind rezeptfreie Schlaftabletten mit dem Wirkstoff Doxylaminsuccinat erhältlich. Sucht man Doxylamin bzw. Doxylaminsuccinat in der Gelben Liste, findet man unter dem Abschnitt Kontraindikation den Hinweis, dass dieser Wirkstoff bei einem Engwinkelglaukom (erhöhter Augeninnendruck) vermieden werden sollte. Aufgrund seiner anticholinergen Wirkung kann Doxylamin den Augeninnendruck weiter erhöhen und so das Risiko für Komplikationen verstärken.

Recherche von Wirkstoffen

Webseiten zur Recherche von Wirkstoffen:

- Wirkstoffprofile – Informationen zu pharmazeutischen Wirkstoffen und deren Eigenschaften.

- Gelbe Liste – Datenbank zu Medikamenten, Wirkstoffen und Kontraindikationen.

- DocCheck Flexikon – Medizinisches Online-Lexikon mit umfassenden Informationen zu Arzneistoffen und medizinischen Fachbegriffen.